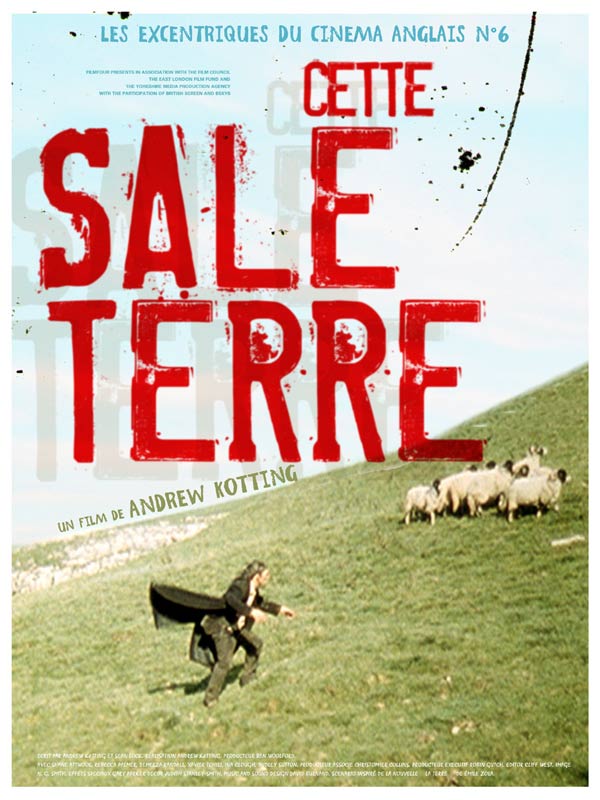

Cette sale terre

Un film de Andrew Kötting

This Filthy Earth - Angleterre - couleur - 2001 - 111 min

Sortie en salles : 28 juillet 2004

L’histoire de Kath et Francine, deux sœurs dont la vie est troublée par deux hommes… d’après “La Terre” de Zola.

L'Histoire

Francine et Kath, deux soeurs qui vivent à l’écart dans la ferme de leurs parents défunts. Il y a aussi Etta, la petite fille de Kath, la soeur aînée, toujours enthousiaste et pleine d’entrain. Francine est indépendante et volontaire, c’est elle qui s’occupe des travaux de la ferme et qui assure la subsistance de la famille. Buto, le père d’Etta, travaille dur également, mais il est violent et rapace. Il ne s’est jamais occupé ni de Kath ni d’Etta, mais à présent que Kath va avoir 21 ans et hériter officiellement de sa part de la terre, il la demande en mariage. Pour Buto, la terre est tout ce qui compte.

Kath accepte, si heureuse de cette proposition qu’elle n’attendait plus. Francine, qui comprend les intentions de Buto, est désespérée et essaye en vain de lui faire prendre conscience de la situation. Une cérémonie grotesque s’ensuit à laquelle participe tout le village: Papa, le père de Buto qui maudit son fils à qui il a légué sa terre de ne rien lui donner en retour; Armandine, la soeur de Papa, vieille irascible qui fourre son nez partout; Jésus-Christ, ivrogne paresseux, frère de Buto; Megan et Joey, qui vivent d’aumône et de ce qu’ils glanent; Lek, l’étranger récemment arrivé au village qui excite la superstition et la haine d’Armandine, mais qui fascine Francine.

Buto vient vivre avec Kath. Le bonheur et l’intimité de Francine souffrent de cette présence oppressante et tyrannique qui ne rate pas une occasion pour lui faire sentir l’attirance qu’il a pour elle.

La récolte commence. Buto, Kath, Francine et Megan fauchent les blés. Le travail est des plus éprouvants et la frêle Megan suit difficilement la cadence. Buto la force à continuer le travail alors que les autres s’arrêtent pour manger. Celle-ci finit par s’effondrer et Armandine la déclare morte, accusant Lek de l’avoir tuée. Mais le travail doit continuer, déclare Buto devant Francine, excédée par le comportement de ce dernier et d’Armandine.

Il commence à pleuvoir. Francine se préoccupe d’Ivy, sa vache qui va mettre bas. Armandine crie partout que c’est le bougnoule qui a apporté la pluie. Lek, décidé à affronter Armandine, est pris en embuscade par les villageois qui le battent et l’attachent à la roue de la vieille femme. Il pleut toujours et tout devient boueux. Joey, qui porte le deuil de sa soeur, finit par retrouver Lek et le délivre.

Ivy va bientôt mettre bas. Buto, qui veut que Francine vienne l’aider aux champs, provoque dans son impatience la mort d’Ivy et de son veau. La situation déjà tendue entre Francine et Buto dégénère. S’en mêlent Kath, Lek et Joey. Buto est tué dans la bagarre. Lek demande alors à Francine de partir avec lui, mais celle-ci préfère rester là où elle a toujours vécu.

Le lendemain la pluie cesse et Lek et Joey quittent ensemble le village.

La presse française

Le Monde: Le festival de la Rochelle a été marqué par la présence d’un autre marginal anglais, Andrew Kötting. Formé aux Beaux-Arts, auteur de courts métrages expérimentaux, malaxant les formes avec un sens aigu de la farce, de la subversion et de la détresse humaine, ce gaillard convivial qui se balade en marcel immaculé a signé deux films étonnants: “Gallivant”, road-movie intime dans lequel il se met en scène avec sa grand-mère et sa fille Eden, atteinte d’une maladie génétique; et “Cette sale terre”, une sauvage adaptation d’Emile zola revue et corrigée par la façon dont Andreï Tarkovski et Werner Herzog intègrent la trivialité des forces cosmiques.”

Libération: Le plus étonnant est la manière dont Andrew Kötting est fidèle au cinéma, coûte que coûte, de vouloir faire des images “regardables”, de raconter des “histoires”, même si la radicalité du propos le conduit à côtoyer sans cesse une forme “d’art visuel” à l’excentricité affirmée. Si vous voulez voir un film qui ne ressemble à aucun autre, qui ne ressemble rien, précipitez-vous voir “Cette sale terre”.

Beaux-Arts: Un tableau cru et poétique qui donne à sentir, comme rarement, la campagne et les éléments. Partout, domine, ce sentiment paradoxal d’une vie à la fois embourbée et infiniment puissante.

Brazil: Un film qui place Kötting, cinéaste fonctionnant selon le même dogmatisme, aux côtés d’un Lars von Trier quand “Cette sale terre” a des airs de “Breaking the Waves” fauché. Et qui parvient à lui être par moments supérieur, quand il prolonge son audace, mais refuse la condescendance et le démiurgisme du Danois, préfère rester terre à terre à ce qu’il filme.

Télérama: “Cette sale terre” est une improbable transmutation d’un roman d’Emile Zola en territoire cinématographique inconnu. Une expérience à tenter.

Le Canard Enchaîné: Une adaptation trash et même destroy de “La Terre” de Zola. Mais ses paysans répugnants, frénétiques, haineux, rappellent tout aussi bien la campagne vue par Céline. Sertie de sa gangue de boue, une nouvelle perle baroque de l’excellente série “Les Excentriques du cinéma anglais”.

Le Nouvel Observateur: Kötting chante les déshérités, les marginaux, et refuse les cadres du cinéma conventionnel. Quelque part entre le style baroque de Derek Jarman et l’hyperréalisme idéalisé de Dovjenko.

Nova Mag: Plus les personnages se détachent de tout rapport civilisé et retournent à un comportement tribal, plus le film s’incarne formellement, décelant, à force de fouiner comme un sanglier, des pépites de beauté dans le grotesque et la frustration, du lyrisme dans la crudité primitive. Et lorsque des pluies diluviennes s’acharnent à révèler une parcelle d’humanité dans les personnages, elles finissent par laver le film de son puissant naturalisme pour laisser apparaître, à la croisée des mysticismes de “Délivrance” et des oeuvres de Pasolini, un bouleversant poème putride, rincé de toute condescendance, enfin irrigué par une vitalité prometteuse d’apaisantes éclaircies, renaissance flamboyante après l’apocalypse.

Pariscope: Dans une Angleterre profonde, moyen-âgeuse, où tous ont des trognes à la Breughel, le réalisateur de “Gallivant” observe (sans la juger) une bestiale humanité. Peintre, Andrew Kötting unit une bande-son très travaillée, des images fortes, fascinantes, répugnantes, et compose un film unique et audacieux, qui ne peut laisser indifférent.

La presse anglaise

Même si certains risquent d’avoir du mal à trouver leurs marques, Cette sale terre mérite des efforts de la part du spectateur. C’est en effet le film britannique le plus audacieux depuis des années. The Eye

Du Thomas Hardy sous acide. Cette sale terre aura certainement plus de récompenses que de spectateurs, mais il faut bien rendre justice à Kötting: des films aussi extrêmes, pervers et audacieux ne sont pas monnaie courante. The Independent On Sunday

En nous faisant renouer avec le somptueux univers malodorant de The Wicker Man, Jabberwocky et Sir Henry at Rawlinson End de Vivian Stanshall, Kötting et Locklancent un défi qu’on aimerait bien voir relever par le cinéma britannique. Sa hardiesse, ses qualités qui font penser à une installation artistique, en font une oeuvre dont la sauvage brutalité est sans égale parmi les films britanniqus de l’année – une oeuvre qui déboule vers le néant telle une vache atteinte d’ESB. The Independent

Tels les torrents incessants de pluie qui se fracassent sur la ferme, Cette sale terre maltraite le spectateur. On en émerge malade et mystifié, car Kötting fait des films à sa façon. Avec courage et témérité. Film Review

Cette sale terre est un film superbe. Mais également infâme. Qui bouillonne, qui se déchaîne, qui suinte la crasse. Sinistre et profond, le film sent la chair pourrisante, le mauvais whisky, la sueur et la pisse, et nous fait véritablement entrevoir l’âbime. Chérissez ce film, et priez de ne jamais devoir aller là-bas. Bizarre

Article dans Sight&Sound

Raconter une histoire n’est de toute évidence pas quelque chose qui intéresse Andrew Kötting, mais Cette sale terre dévoile un talent si singulier et audacieux que cela n’a pas beaucoup d’importance. Gallivant, son film précédent, documentaire merveilleusement pittoresque, parvenait à créer une unité spatiale fragmentée par son principe de départ: Kötting, sa fille et sa grand-mère faisaient le tour des côtes britanniques en van dans le sens des aiguilles d’une montre. Pour sa première confrontation à la fiction de long-métrage, il a choisi d’adapter La Terre de Zola, un épais roman du 19ème siècle regorgeant de personnages exubérants pris dans la démesure du mélodrame. Kötting semble autant fait pour ce genre d’univers qu’un Terence Davies qui s’attellerait à Basic Instinct. Cependant, en assumant son sens défectueux de la narration, Davies a fait de sa version sombre et elliptique de Chez les heureux du monde d’Edith Wharton une grande réussite et un film très personnel. Kötting est encore plus radical dans sa déconstruction du roman de Zola, et ceux qui s’attendent à une somptueuse et fidèle adaptation dans la lignée de Germinal de Claude Berri risquent un choc toxique. Cette sale terre est une pure fantasmagorie habitée par des monstres et des personnages grotesques, si arriérés qu’ils semblent préhistoriques.

Il est pratiquement impossible de trouver ses marques dans ce cauchemar flottant. Kötting décape petit à petit notre habituel confort de spectateur par sa technique hautement abrasive: le ralenti, l’accéléré, l’utilisation de supports différents, le son non-synchronisé et l’insertion d’images d’archive. Fracturée, l’imagerie produit par moments un effet presque subliminal – était-ce une hallucination ou la vieille décatie s’est-elle vraiment noyée dans la vase ?

Ce n’est que dans la deuxième partie que s’esquisse une intrigue plus ou moins déchiffrable. C’est cependant lorsqu’il est le moins cohérent que le film est le plus puissamment visionnaire. On sent une baisse d’intensité une fois que les événements commencent à développer une logique, car Kötting n’est pas fait et n’est pas, ne serait-ce qu’un tant soit peu, intéressé par les intentions dramatiques conventionnelles qui enfermeraient son imagination poétique débridée. On a l’impression que, livré totalement à lui-même, il plongerait tête la première dans un chaos indescriptible, même si tel qu’il est le film doit plus aux fantaisies proto-surréalistes d’un Bosch ou d’un Bruegel, qu’à l’approche pseudo-scientifique de Zola. Sans parler de la vague anglicisation du cadre, on est bien loin de l’exactitude anthropologique. Entonnant des dialogues divinatoires des plus grotesques et arborant des vêtements défraîchis qui n’appartiennent à aucune époque ni à aucune région en particulier, ces gens de la campagne évoquent les archétypes immémoriaux d’un conte populaire.

Recherchant la sensation, Zola concocta un mélange explosif de meurtre, de viol, d’inceste et de scatologie au nom d’un naturalisme avide de vérité. Kötting et son co-scénariste Sean Lock ont laissé tombé la plus grande partie de ces détails obscènes, mais grâce à l’immédiateté perceptuelle du cinéma, ce qui en reste est terriblement abject. Dans la toute première scène, nos deux demoiselles de la ferme, ne rechignant pas à la tâche, ruisellent de sperme de taureau; quelque temps après, leur oncle sénile perce distraitement un abcès rempli de pus. Il y a également suffisamment de plans de merde, de sang, de carcasses pourrissantes et de toutes sortes d’immondices pour justifier le titre du film. On n’a rien vu d’aussi monstrueux et putrescent sur l’écran depuis les jours glorieux d’Erich von Stroheim. Mais ce serait une erreur de considérer Kötting comme un misanthrope jubilatoire. Ce qui est remarquable dans ce film, et qui le démarque en ce sens totalement du roman de Zola, c’est sa totale impartialité dans l’observation. Aussi répugnants qu’ils puissent paraître dans leur avidité, leurs traîtrises et leurs superstitions grossières, les habitants de la terre ont une innocence élémentaire qui les met au-delà de tout jugement moral. Kötting regarde ses personnages sans horreur, condescendance ou sympathie car ils ne sont que l’excroissance de la nature, des troglodytes qui ont quitté leur cave et se cramponnent avec peine à la terre.

Les acteurs, peu connus, s’effacent derrière leur rôle, et l’on est plus que surpris d’apprendre que la détestable et jacassante vieille décatie est une comédienne professionnelle et non une clocharde ramassée par Kötting on ne sait où. Même s’il peut être par moments irritant, Cette sale terre est une expérience inoubliable qui annonce l’ascension d’un des plus grands cinéastes anglais.

Propos d'Andrew Kötting

Un village. Des bâtiments rudimentaires et des mottes de tourbe qui maintiennent les toits en tôle ondulée. Du maïs, des patates, des betteraves, des oignons, des moutons, des vaches, des chevaux. La mécanisation s’installe lentement, les fermiers coupent les blés à la faux, labourent la terre à la herse. Ils sont sales et transpirent. Ils sont nés là, ne connaissent rien d’autre, enfermés/englués/embourbés dans leur lutte quotidienne avec la terre. Ils se battent pour s’en emparer, la marquer, se l’approprier. Et la transmettre, comme un don ou une malédiction, à la génération suivante. Des hivers glacials, des étés étouffants. Le travail perpétuel. Une communauté dont la survie dépend de la terre depuis la nuit des temps.

C’est en lisant La Terre de Zola que m’est venue l’idée du film. Depuis une dizaine d’années, je vais régulièrement vivre quelques mois d’affilée dans une petite communauté rurale isolée. Une maison dans les Pyrénées, sans eau, sans électricité, sans téléphone. J’ai ainsi pu me rendre compte à quel point les gens sont liés à la terre, dans la joie et dans la douleur. Leur vie est dominée par leur asservissement dur et implacable à cette terre, comme dans le livre de Zola, et c’est quelque chose que je voulais rendre dans mon film. Je me souviendrai toujours de cette nuit où un fermier est venu frapper à ma porte. Je l’ai suivi pour savoir ce qu’il voulait. Je ne parlais pas très bien français à l’époque, mais j’ai vite compris que je devais me servir de mes mains. Les enfouir dans sa vache qui allait mettre bas, pour l’aider en tirant pendant ses contractions. Le veau était mal tourné et il a fallu plus de deux heures d’effort pour le faire sortir.

J’ai pressé le roman pour lui en extraire son jus. Je ne voulais pas faire une simple adaptation mais boire aux mêmes sources inspiratrices que Zola. La campagne, la terre, les éléments (vent, pluie, soleil…), les gens… Que tout ça se malaxe et qu’en soit engendrée une nouvelle forme. C’est l’idée du cinéma eARThouse (arthouse=art&essai). Deux autres livres m’ont également inspiré: La Cocadrille de John Berger et Et l’âne vit l’ange de Nick Cave.

Je voulais également affronter quelques-unes des conventions de la narration traditionnelle, laisser l’histoire n’être qu’une partie de cette mixture, et alors que le film se déroulerait et que l’apocalypse deviendrait imminente, faire ‘ressentir’ au spectateur cette désintégration. Le film s’assombrit, la pellicule se dégrade et l’expérience cinématographique devient plus éprouvante. C’est un hommage aux gens qui vivent là et au paysage en général, qui est le personnage central du film, et que j’essaie de montrer dans toute sa beauté et dans toute sa cruauté. Je cherche à combattre la représentation romantique qu’ont les citadins de la vie à la campagne. Faire littéralement sentir la réalité, les animaux, la chaleur, le sang, on entend le vent…

Voilà tout ce que j’ai essayé de mettre dans le film. C’était une expérience ! Du bricolage, tout comme pour Gallivant, sauf que cette fois j’avais une histoire précise à raconter… Je suis allé chiner (dans ma tête) et j’ai rapporté des choses qui me semblaient appartenir au film, qui devaient être pertinentes et poétiques, et d’une certaine manière atemporelles… Je voulais, dans l’esprit de Zola (et son livre qui fut interdit à l’époque), défier la sensibilité du spectateur moyen de l’art&essai sur plusieurs tableaux à la fois.

J’ai mélangé les supports dans une tentative de représentation de la confusion du monde, et plus particulièrement de la confusion de la mémoire. J’ai utilisé le 16mm pour l’histoire à proprement parler, la vidéo pour montrer le monde à travers les yeux (aveugles) de Joey et de ceux du paysage lui-même (représenté par Joey), le Super8 principalement pour la scène du marché avec ses différentes couleurs et textures. Et vers la fin, quand Megan meurt, j’ai tout laissé se désintégrer, comme la terre et le temps et l’état-même des personnages… Les images d’archive (animaux morts, orages…) appartiennent également à cette catégorie. J’ai procédé par cut-ups, un peu comme Williams S. Burrough, il s’agit de prendre des petits morceaux ici et là, de les découper, de les combiner et de les répéter pour tenter de communiquer cette impression de grand air.

Dans les années 80, je faisais des performances à l’intérieur de paysages, avec cette idée d’endurance, de pousser le corps au-delà de ce qui est agréable. Je les filmais pour en garder une trace et peu à peu je me suis de plus en plus intéressé au film lui-même plutôt qu’à la performance. J’aime expérimenter vers un élargissement du langage cinématographique, montrer ce que je fais dans différents contextes: dans les galeries d’art, les cinémas, à la télévision, sur dvd ou internet, sous forme de livre, ou comme une sculpture dans un paysage…. Je viens de gagner un prix pour développer ces idées au cours des trois prochaines années dans le cadre de l’école d’art où j’enseigne (Kent Institute of Arse and Design). Je me sens proche d’artistes comme Steve McQueen, Isaac Julien, Tacita Dean et Richard Billingham.